满目生机转化钧 天工人巧日争新

一、独出机杼现巧思

本科2019级历史学专业的林思路同学曾获第二届统编历史教材“精彩一课”全国教学比赛一等奖,作为青年实习教师的优秀代表,让我们一起看看她对于《第一次世界大战与战后国际秩序》这一课有着怎样的新思考吧。

Q1:以诺亚方舟为线索串起整课的灵感来源?

诺亚方舟的故事叙写的是上帝见到人间充满了互相争夺的邪恶行为,于是计划用洪水消灭恶人。但同时他也发现人类之中有一位叫做诺亚的好人,于是上帝将诺亚一家和动物们带上方舟。暴雨一连下了四十天,在陆地上的生物全部死亡,只有诺亚一家人与方舟中的生命得以存活。

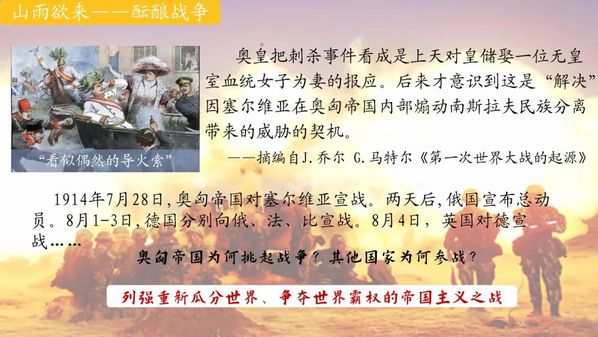

而本课的第一个子目帝国主义与世界大战的酝酿,其实就是一个帝国主义之间明争暗斗、抢夺殖民地的过程。我觉得这里可以去对应诺亚方舟这个故事中上帝看到人类罪恶地互相争夺的情况。然后很巧的一点是,我在备课时看了一本一战相关的专著叫《滔天洪水:第一次世界大战和世界秩序的重建》,这里的滔天洪水也与诺亚方舟故事中上帝降下暴雨导致洪水不谋而合。

接着我会在课堂上问同学们,“大家会觉得就是一战之后建立的凡尔赛—华盛顿体系算是诺亚方舟吗?某种意义上他不太能算,因为它又引发了新的危机。他只是当时大国在寻求合适的国际秩序上的一个尝试,那究竟什么才是真正的诺亚方舟呢?”那这里我又联想到了今年一月份,习近平总书记在一个经济会议上的演讲刚好讲过,“在全球性危机的惊涛骇浪,各国不是乘坐在190多条小船上,而是乘坐在一条命运与共的大船上,小船经不起风浪,巨舰才能顶住惊涛骇浪。”那其实这种巨舰就类似于诺亚方舟,这是中国为了应对世界危机构想出来这个方案。“洪水”、“巨舰”这些线索能比较完整地串联在一起并且和课本内容有所联系,所以我备课时就有了以诺亚方舟作为线索的想法。

Q2:在备课中遇到了什么问题?

我备课的时候注意到这一课有出现帝国主义这个名词,但是前面的课都没有涉及到,而且本课中有一个思考点:为什么第一次世界大战是帝国主义战争,所以我认为要对帝国主义进行一个概念的梳理。但是在讲原因的过程中再插入一个帝国主义的叙事的话,可能就会有点累赘,因为毕竟是一个新概念,我不知道学生能不能接受。在讲课的时候会有些跳跃,我觉得这个地方还需要再去想一想。

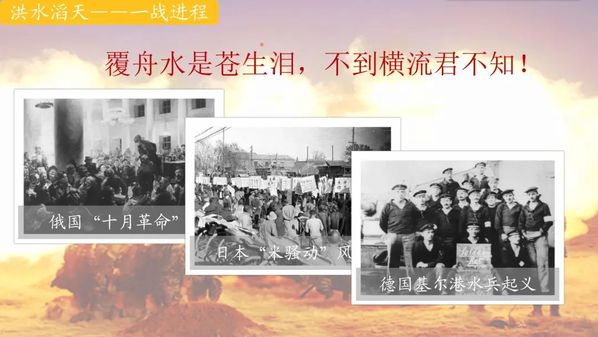

课本第84页的学习聚焦讲到大战的进程走向了大战决策者主观意志的反面,我在思考为什么大战的进程会走向决策者主观意志的反面时查阅了很多资料,发现这其实是一个涉及到非常多方面、很难完全讲清楚的问题。其实我还没有办法对这个问题做出一个很好的叙述,但是对我的一个启发就是遇到这种学习聚焦,虽然它是一个陈述句,但是我们自己要再追问一句,往下深挖一点。因为作为老师,要比学生多懂一层才能够去回答他的很多疑惑,这是我的一个启示吧,接下来会更去思考这样的问题。

Q3:在备课中是怎样处理一些细节问题的呢?

在课本的历史纵横中有提到一战中的华工,那华工为什么要要远渡重洋来到欧洲呢?在战争过程当中,第一个阶段日本向德国宣战,他的目的就是想将德国在山东的租界抢走。当时整个中国军阀混战,于是只能派遣华工以工代战。当时华工出洋,一为友邦,就是帮助这些协约国;二为自己,就是为国家,所以当时他们笑得很开心,而且其实很多华工都是山东人。在法国有一个墓碑,上面写着月是故乡明,这些华工他们去参战有个很重要的原因,就是为了让自己的山东半岛,让自己的家乡能够重回祖国的怀抱,他们为此远渡重洋,可是他们自身到死都没有办法再看到故乡的月亮。因为华工的历史其实是被掩盖了100多年,直到最近我们才慢慢地去发现。通过这些比较小的细节,我们可以去抒发一些家国情怀,我们可以尽量把它做的不那么生硬。

还有一个点,就是一战里面死的最后一个人,他在一战结束的前两分钟死了,因为他知道停战的消息很开心,跳起来大喊,然后被射中了心脏,非常倒霉。这是一个非常荒谬的死法,但其实这场战争里面,每一个死亡都让人觉得很遗憾。我们在讲战争的残酷时,一般都会用很多大数字,比如900多万人死亡,2000多万人受伤,但是我认为死亡数字堆积起来,它真的只是数字而已,只有把死亡放到个人身上的时候,你才知道战争对每个人来讲都是非常可怕的,就是一场噩梦。讲战争这种大事,反而要去跟一些比较小的事情结合,才能够更加扣人心弦。

Q4:备课过程中的经验分享?

①根据重难点设置有效问题,让学生根据这些问题有所收获。我们设计的问题也要贴合学生实际并且预想学生回答,预设引导的过程。

②要注重大单元意识和课程之间的联系。《第一次世界大战与战后国际秩序》是本单元中的第1课,它与本单元中的《亚非拉的民族民主运动》这一课其实联系颇深,所以我认为在本课需要点明一战对于那些殖民地的影响,方便学生更好地理解之后的课程,也展现历史的连贯性。

③课堂要有亮点和特色、给学生提供多重面向。作为教师如果只给学生一个侧面,那么学生也只能得到一个片面的认知,所以我们要尽量从多个角度,精简深入地呈现课堂。这也要求我们要不断地学习充实自己,提升知识储备。

④要做减法,充分利用课本的材料,不给学生增添额外的负担。

二、朋辈互助共成长

4月10日下午,泉州七中实习队在领先楼223开展教研活动,围绕《中外历史纲要(下)》第14课《第一次世界大战与战后国际秩序》进行了教学研讨。

历史教学需要注意教学内容的连续性。从课本整体来看,帝国主义的发展与第六单元资本主义殖民体系的形成有很大关系,本课第一次出现帝国主义这一概念,需要教师阐明其与资本主义的关系。在开头钱可滢同学即对帝国主义这一概念进行解释。

面对新教材内容繁多的问题,教学需要抓住要点进行深入的挖掘。第六单元提及19世纪末20世纪初世界殖民体系最终形成,然而国际秩序走向了失衡。因此,教师需要把握住失衡原因所在,即领土纠纷。

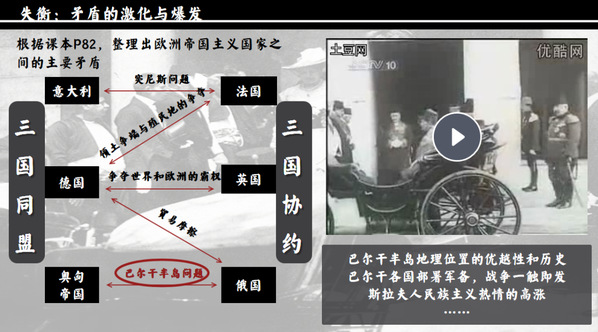

在说明一战列强之间的矛盾时,钱可滢同学采用“失衡:矛盾的激化与爆发”这一标题对背后的原因进行了提炼。因此,讲解一战爆发前各国矛盾的过程中,务必将各国的领土纠纷说明清楚。而巴尔干半岛这一地区矛盾最为尖锐,涉及的国家也更为复杂。可滢同学运用简单的视频,从较长时段来梳理巴尔干半岛的领土纠纷。视频的运用,不仅简化了教师叙述的繁琐,更是对课本萨拉热窝事件的背景补充。

萨拉热窝事件过后,战争由局部转向世界,钱可滢同学采用标题“爆发:千载难逢的时机”。“千载难逢”形象说明列强早已摩拳擦掌,对应战前的扩军备战这一要点。对于一战的后果,可滢同学采用死亡数据、新式武器的使用以及士兵受伤图片说明战争的残酷。

第三子目作为本课的重点,钱可滢同学重点分析国联的全体一致原则,从这一原则深入挖掘,说明国联只是英法操纵国际事务的工具,且造成了严重的后果,做到了教学内容的重点突出。

针对钱可滢同学的课例,其余实习队员展开了多角度、有深度的评课活动。大家都一致认为历史教学中的情感与人文关怀,以及对学生价值观的引领与导向作用。队员们在研讨中提升了教学技能,在互动中增进了对教学内容的认识,在观点的碰撞之中,丰富了对历史教学的深刻理解。

王然同学认为,在历史课堂中除了理性的史实,还应该有情感和价值观的教育,在宏大叙事之外,也可以通过一些微观的史料,如日记、回忆录等,展现个人在战争面前的反应与抉择,从而增加历史情境感,让历史课堂更有温度。

林帆彬同学建议,在讲到一战中的华工时,可以充分利用课本上的材料,适当点出家国情怀。林锦萍同学提出,在分析一战影响时可以补充关于民众的一手史料,与战前的民众情绪相对应。

此外,历史教学的连续性、逻辑性以及课本资源的充分挖掘,都是实习队员在评课过程中提及的重要内容。

罗惠茹同学谈到,涉及帝国主义的教学内容,可以做逻辑上的简单处理,但也应从史实的联系性出发,帮助学生巩固这一知识点,注重历史的连续性。吴晓雪同学认为,可以进一步完善凡尔赛-华盛顿体系的内容,并与其影响进行关联。

在历史教学的逻辑性与知识体系的构建方面,李雅萍同学和黄松芸同学都提到,可以对小标题进行精简、整合,让教学内容更加凝练;王然同学也指出,应注重小标题间的逻辑关系,对知识点进行整合、引领与提炼。

在课本的运用和史料的时空观念的培养方面,陈诗婷同学认为,应就课本中的“学习之窗”和“思考点”进行更加深入的挖掘;陈雅娟同学提出,在运用历史地图时,应注意清晰度;江蕾同学也表示,在讲授巴尔干半岛问题时,附上一张历史地图并辅以标记,可以更加直观地呈现当时的国际局势。

学无止境,教亦无止境,教学研讨是一个如琢如磨,如切如磋的过程。在这个过程中,教学设计得到了完善和细化,教学理念与观点不断地碰撞交融,为我们的教育实习奠定了更加深厚的专业素养,也为将来踏上教师岗位锤炼过硬本领。

三、砥志研思齐分享

在2019级泉州七中实习队的备课过程中,队员们充分发扬了不断钻研、不断探索的精神对待每一次的教学实训,同时成员们也秉承着以反思促进步的理念,对教学进行了重新的梳理与回顾。在这一过程中针对教学实训中所产生的各种问题,队员们也有了更深的理解和自己独到的看法,其他实习老师们针对一周的教学活动感悟如下:

Q:在教学过程中,教师作为一个独立思考的个体,难免会对某一历史事件/人物有自己主观上的思考与理解,那么对于教师的主观想法与倾向,大家在实际教学时是如何去处理的?

陈雅娟

首先,教师对具体历史事件和人物的主观想法与倾向可以作为一个课堂的补充内容存在,但是在处理时要给学生提供多种角度来对历史人物和事件进行发散性分析,这样不仅有助于培养学生的思考能力,也能在学生与教师讨论的过程中拉近双方的距离。

江蕾

我觉得主观的倾向是难以避免的,但是对于一个教师而言,向学生传递知识应该基于课本,以课本为导向,避免出现争议性的观点。教师也应该处理好课堂中的角色定位关系,明确自己在课堂中应当发挥的作用是促进学生学习,另外向学生传递价值观和历史观的同时也应该弱化教师的主观意志。

罗惠茹

保留自己的主观观点是无可厚非的,但是在课堂活动中,教师应当要认识到教师的主观并非学生的主观,所以教师可以向学生传达主观想法,但是同时应该注意对具体的历史事件与人物应当运用辩证的观点,一分为二地进行分析。

杨桐远

教师在课堂中发挥着主导地位,但是学生才是课堂教学的主体,所以在课堂中,教师应当更多地发挥学生的作用,鼓励学生发表自己的观点与看法,并根据此来延伸拓展,深化学生的历史意识。

Q2:在设计导入时,大家会更加注重对课程内容的衔接还是会以吸引学生的学习兴趣为主?又或者会考虑其它的因素?

罗惠茹

我认为家国情怀这一概念不单指对于国家的情感,在史学研究中十分强调全球史观,将其使用在历史教学中也并无不可。作为教师,我们完全可以将中国史的内容置于世界的大背景下进行升华和重新理解,这样不仅能够在讲授世界史的过程中加深学生对中国史部分的理解,同时也可以让学生具有更加宽阔和宏大的视野。

陈雅娟

家国情怀作为一种人文性的体现,采用图片以及视频资料等可以更加直观地给学生传递,同时教师可以深挖家国情怀背后对于全人类的关怀,迎合当代的全球化浪潮,将历史与时代特点联系起来,加深学生的印象。

李雅萍

中国历史作为世界历史的重要组成部分,即便学生已经学习过相关的内容,但是仍然可以作为一个单独的部分提及,但是对于学生家国情怀的激发,教师应该更加注重课堂氛围的营造,在潜移默化中培养学生的家国情怀。

江蕾

家国情怀是一个较为宏大的主题,但是这并不意味着教师也要从宏大的角度切入,教师在这一方面可以以小见大,从微观的视角依据某一具体内容进行拓展,为学生创设良好的历史情境,使学生对历史能够更加感同身受。